Poesía Vanguardista (1910-1930, s. XX) y de la Generación del 27 (1918-1930, s. XX)

INTRODUCCIÓN

Se denomina Vanguardismo, Vanguardias, Ismos o movimientos vanguardistas a unas corrientes artísticas y literarias, que aparecen en Europa a comienzos del siglo XX, llegan a España alrededor de 1910 y desaparecen en 1930 aproximadamente.

Los Ismos son movimientos que se oponen al pasado y presentan concepciones nuevas del Arte y de la Literatura. El Futurismo (Marinetti, 1909) se siente atraído por la técnica y la civilización mecánica. El Dadaísmo (Tristán Tzara, 1916) se basa en la rebeldía contra la lógica, las convenciones sociales y estéticas. El Creacionismo (Huidobro, Reverdy, Juan Larrea, Gerardo Diego, 1918) quiere hacer un arte que no imite ni traduzca la realidad.

El Ultraísmo (Guillermo de Torre, 1919) manifiesta un deseo de ir más allá de la Literatura de la época e ilustra sus ideas estéticas con poemas visuales. Y el Surrealismo (André Bretón, 1924) es una revolución integral del ser humano, que lo induce a liberar sus impulsos naturales, reprimidos en el inconsciente, de las servidumbres sociales (Marx) y morales (Freud), y a manifestar libremente su capacidad creadora.

Otras características, referidas al nuevo Arte que representan, son comunes a todos los movimientos vanguardistas:

1)Divide al público en los que lo entienden y los que no lo entienden. 2)Tiende a la deshumanización, al proponerse deformar la realidad, romper su aspecto humano, deshumanizarla. 3)Considera a la obra de Arte, puro Arte y nada más, sin connotaciones, ni fines políticos, religiosos, ni transcendentales para el mundo. 4)Concibe el Arte como juego, pues no intenta resolver ni cambiar nada. El Arte nuevo es pura creación, o sea, es intranscendente. 5)Tiene una esencial ironía y elude toda falsedad. 6) Concede a la metáfora gran importancia por su origen creativo y su relación con el inconsciente.

Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1888 – Buenos Aires, 1963) es el personaje más singular de la vanguardia española, al que el mundo le resultaba “un circo grotesco, que sólo cabía describir humorísticamente con un poso de amargura”. De ahí que tanto su obra como su vida sean una constante ruptura con las convenciones: pronuncia conferencias vestido de torero o celebra un banquete en un quirófano. En revistas (Revista de occidente), tertulias (Café del Pombo) y libros propios (Ismos, 1931) defiende y difunde las Vanguardias.

Su obra tiene como eje la greguería, un género literario inventado por él que define como una mezcla de «humorismo + metáfora» y compone con frases o textos breves, cuyo contenido es una imagen o una metáfora insólita con un sentido literario o filosófico (De la nieve caída en los lagos nacen los cisnes. Nos desconocemos a nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos detrás de nosotros mismos).

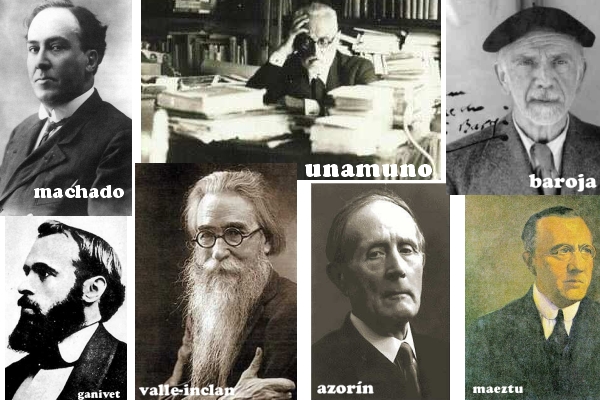

En 1927, un grupo de jóvenes escritores se reúnen para homenajear a Góngora en el tercer centenario de su muerte y reeditan sus obras. Forman la llamada Generación de 1927, que pasa en su evolución poética por tres etapas.

En 1927, un grupo de jóvenes escritores se reúnen para homenajear a Góngora en el tercer centenario de su muerte y reeditan sus obras. Forman la llamada Generación de 1927, que pasa en su evolución poética por tres etapas.

Poesía pura (antes de 1927): Pretenden crear una poesía desligada de la realidad y de lo humano de acuerdo con el Arte por el Arte. Tienen influencias de Bécquer, Góngora y Juan Ramón y usan recursos populares (Libro de poemas de Lorca, Marinero en tierra de Alberti).

Poesía surrealista (de 1927 a 1936): La Generación del 27 se rehumaniza, se abre a múltiples influencias, sobre todo del Surrealismo, y trata problemas políticos y sociales (Poeta en Nueva York de Lorca, Sobre los ángeles de Alberti).

Poesía del exilio (a partir de 1939): Los componentes de la Generación del 27 se dispersan. Los que permanecen en España se expresan por medio de un humanismo angustiado (Hijos de la ira de Dámaso Alonso) y los que se exilian manifiestan su nostalgia y sus deseos de volver (Alberti, Cernuda, Salinas).

La Generación del 27 es el único movimiento literario que supo renovar sin rechazar nada de la literatura anterior. De ahí que las influencias de la tradición tanto popular como culta de la literatura española sean numerosas así como de la literatura extranjera. Por este motivo sus escritores lo mismo componen un poema culto que una cancioncilla popular, igual tienen influencias de Berceo que de Unamuno, del Vanguardismo que de un autor foráneo.

De esta acertada mezcla de la tradición y la renovación, surge una poesía que parte de sus fuentes, se renueva con tonos, imágenes y recursos novedosos, presenta una expresión original y emplea una nueva técnica lírica que puede comprobarse en poemarios como el Romancero gitano de Lorca.

Los escritores más conocidos de la Generación del 27 son diez poetas: Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Emilio Prados y Pedro Salinas. El alto valor del conjunto de sus obras poéticas ha propiciado que esta época sea considerada la segunda Edad de Oro de la literatura española.

Durante este período, Eugenio Frutos fue el poeta extremeño que mantuvo amistad y siguió una trayectoria parecida a la de los componentes de la Generación del 27. Comienza realizando experimentos poéticos vanguardistas y tiende posteriormente a congeniar la tradición con la renovación como se puede apreciar en su “Romance de los dos molinos”, poema con el que participó en el homenaje que le ofreció la Generación del 27 a Góngora, su maestro.

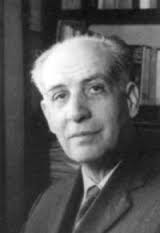

EUGENIO FRUTOS

(Guareña, Badajoz, 1903 – Zaragoza, 1979)

Eugenio Frutos Cortés estudia bachillerato en Don Benito y la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid (1921-1925), donde es discípulo de Ortega y Gasset. En la capital entra en contacto con la Vanguardia y los poetas de la Generación del 27 y se relaciona con focos culturales del momento como la Residencia de Estudiantes o el Ateneo.

Eugenio Frutos Cortés estudia bachillerato en Don Benito y la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid (1921-1925), donde es discípulo de Ortega y Gasset. En la capital entra en contacto con la Vanguardia y los poetas de la Generación del 27 y se relaciona con focos culturales del momento como la Residencia de Estudiantes o el Ateneo.

Intima con su paisano Luis Chamizo y ambos se entusiasman con el Modernismo. De 1930 a 1941, es catedrático de Filosofía en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres, colabora con revistas extremeñas (Alcántara, Alor, Gévora) y nacionales (Fantasía, Insula, Índice) y orienta al incipiente poeta Jesús Delgado Valhondo. Después imparte clases en institutos de Barcelona y Zaragoza y, en 1951, obtiene la cátedra de Filosofía de la Universidad de la capital maña (1951-1973).

Su lírica presenta tres etapas. Comienza en el Vanguardismo con una poesía deshumanizada (de 1922 a 1930) en la que tiene influencias vanguardistas, de Vicente Huidobro, Gerardo Diego y Ortega y Gasset, predomina la metáfora y, como la Generación del 27, mezcla la tradición (uso del romance) y la modernidad (imágenes modernas, asociaciones creativas).

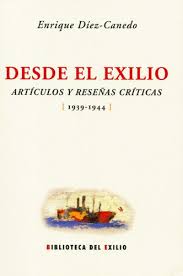

En Prisma y otros asedios a la vanguardia (escrito entre 1925 y 1938, editado en 1990) recoge los resultados de estas experiencias compuestas con imágenes insólitas y metáforas alucinantes, que descomponen la realidad y consiguen formar, paradójicamente, sorprendentes y bellas creaciones. Torbellino de aspas (escrito entre 1928 y 1934, editado en 1991) es un libro en prosa poética de estilo vanguardista, que quiere ser una superación de la estética surrealista (el trasrrealismo) y pretende descubrir la realidad más oculta de las cosas, a través de su protagonista Héctor Beltrán.

Después, cuando vuelve a Extremadura y se casa con Lola Mejías en Cáceres (1933), su poesía se rehumaniza y se centra en el amor y la familia (de 1931 a 1941). En esta etapa compone Dictado de amor (escrito entre 1933-1950, editado en 1988), un libro que exalta la sensualidad del poeta hacia la amada en un entorno natural, buscando en ella la perduración del amor y su triunfo sobre el tiempo y la muerte.

Casta rima (inédito) destaca el amor a la familia y la pasión por los hijos (tuvo cinco; tres en Cáceres). La sombra revelada (1945) trata sobre el mar, los recuerdos, el amor y Extremadura con estrofas populares y juegos metafóricos. Políptico de Cáceres y otros poemas (escrito en 1941, editado en 1980) gira en torno a la ciudad extremeña recordada con nostalgia.

A partir de su marcha a Zaragoza, su poesía gira hacia la nostalgia del pasado en su tierra, la angustia ante el fluir del tiempo y el trascendente compromiso con su condición humana, que capta en filósofos como Unamuno, Jaspers y Heidegger que, por entonces, lee y estudia. En esta etapa compone Desde la bruma (1941-1946, inédito), Lo invisible (1947-1949, inédito), La viña destruida (1957), que es un extenso poema, y Poesía (1974), una antología donde acoge poemas de sus libros anteriores.

Tiene también otros libros inéditos de su etapa cacereña titulados Evocación del estío y Retablo de la Pasión de Nuestro Señor (1935), producto de una crisis religiosa, que dedicó a Jesús Delgado Valhondo quien, a su vez, le regaló Las siete palabras del Señor, también resultado de una crisis de conciencia. Llama la atención su desinterés en publicar quizás porque su objetivo era inmortalizar con palabras las emociones fugaces sentidas antes de que se perdieran en la desmemoria.

La poesía de Eugenio Frutos trata una temática variada con un fondo filosófico, tiene riqueza métrica y realiza constantes alusiones religiosas. Su consistente estilo se caracteriza por una voz armoniosa, el vocabulario selecto y preciso, la técnica depurada, el dominio del verso y la emoción expresiva. Su forma y su tono dejan traslucir la alta formación intelectual del poeta y del filósofo.

ROMANCE DE LOS DOS MOLINOS (1)El molino de agua plisa REGRESO (2)Y qué dolor de ocaso, constelado “Allí la encina fue y allí fue el prado Espantando süaves pajarillos, Cual flor abandonada por su abeja, IMAGEN DE UNA NOCHE (3)Era tu piel de caña perfumada, PERFIL DE CÁCERES (4)Una giba de sombra contra el cielo INMORTALIDAD (5)Eso Envuelto en su torbellino, TENTACIÓN (6)Sierpe que fuese sonora, |

NOTAS

(1) Romance de Prisma y otros asedios a la vanguardia, que contiene la descripción de dos molinos con imágenes vanguardistas. [recitado en el vídeo del final]

(2) Soneto de Dictado de amor, donde se hace presente la nostalgia del amado a la llegada del otoño, porque le apaga el ardor amoroso sentido junto a su amada en el estío.

(3) Poema de Dictado de amor, que contiene una evocación de la pasión amorosa de la juventud.

(4) Poema de Políptico de Cáceres, que marca el contraste entre la pervivencia de la ciudad a través del tiempo y la insignificancia y caducidad de quienes la habitan.

(5) Poema de Políptico de Cáceres, cuyo contenido es la exposición de la intranquilidad obsesiva del poeta por la inmortalidad.

(6) Poema de Lo invisible, que trata de la angustia sufrida ante la fugacidad del tiempo, concebido como una mera sucesión de breves presentes.

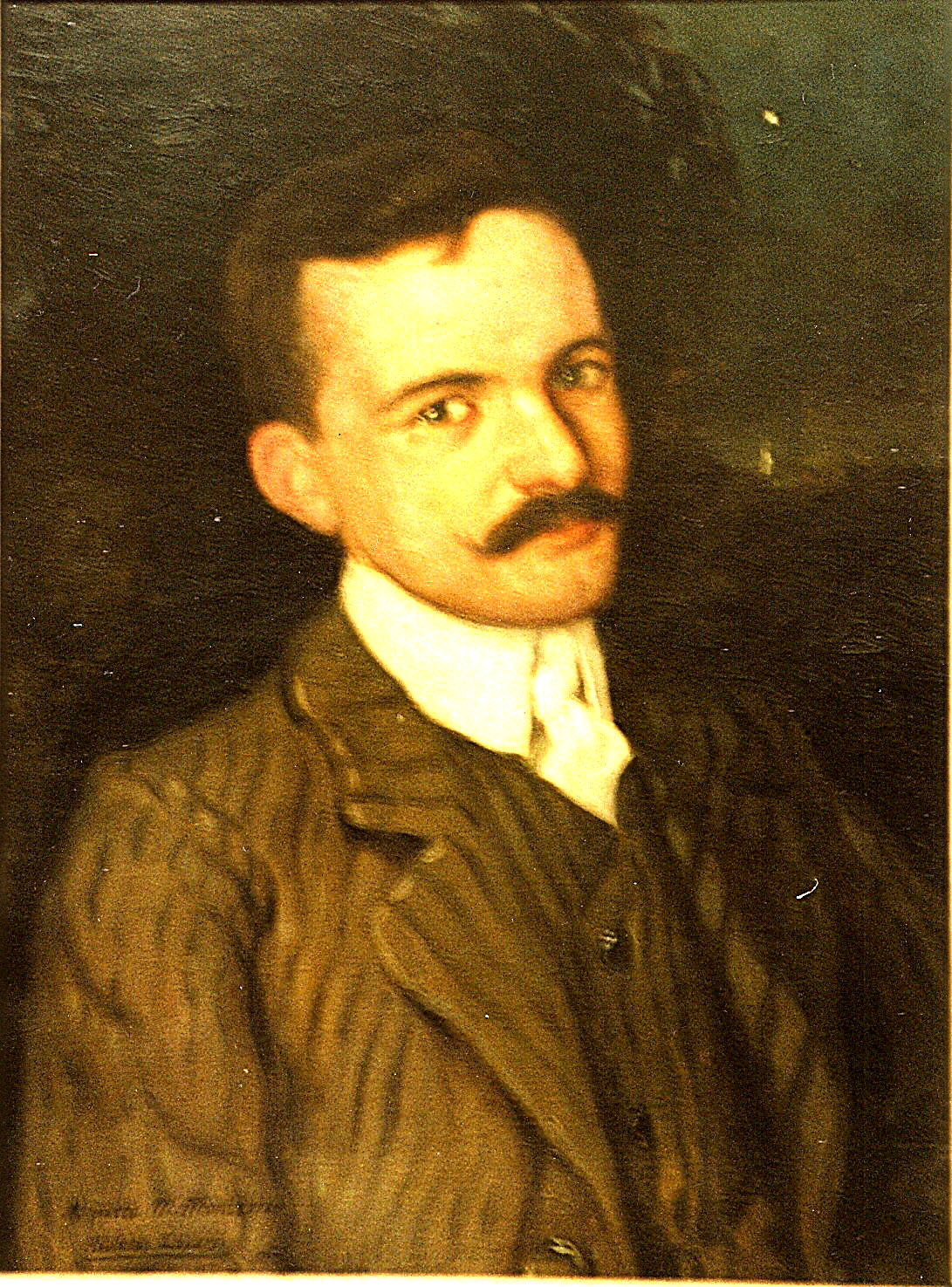

IMÁGENES

INTRODUCCIÓN. Ramón Gómez de la Serna (1ª). Los diez poetas más representativos de la Generación del 27: Lorca, Alberti, Aleixandre, Guillén, Salinas, Gerardo Diego, Cernuda, Dámaso Alonso, Altolaguirre y Prados (de izquierda a derecha y de arriba abajo) (2ª). EUGENIO FRUTOS: Eugenio Frutos (1ª). Portada de su poemario Prisma y otros asedios a la Vanguardia (2ª).

VÍDEO POESÍA VANGUARDISTA Y DE LA GENERACIÓN DEL 27 (de Extremadura, un bello poema)

Fotografía cabecera: Molinos de viento, Alcázar de San Juan

En su obra poética se distinguen tres momentos. En el primero, se incluyen los poemarios Versos de las horas (1906), La visita del sol (1907), La sombra del ensueño (1910), que incluye una autobiografía poética titulada Versos íntimos, donde, desde la lejanía, recuerda nostálgicamente a Extremadura, y la antología Algunos versos (1924), que presentan características del romanticismo decadente y del modernismo (nostalgia, melancolía, musicalidad, gusto por lugares exóticos y refinados).

En su obra poética se distinguen tres momentos. En el primero, se incluyen los poemarios Versos de las horas (1906), La visita del sol (1907), La sombra del ensueño (1910), que incluye una autobiografía poética titulada Versos íntimos, donde, desde la lejanía, recuerda nostálgicamente a Extremadura, y la antología Algunos versos (1924), que presentan características del romanticismo decadente y del modernismo (nostalgia, melancolía, musicalidad, gusto por lugares exóticos y refinados).

La poesía de la Generación del 98, representada por Miguel de Unamuno y Antonio Machado, se ve influida por las ideas regeneracionistas en su preocupación por la identidad del ser humano intrahistórico, que se observa en el interés del rector salmantino por dilucidar su destino como espíritu y en el deseo del poeta sevillano por recuperar su dignidad como individuo social.

La poesía de la Generación del 98, representada por Miguel de Unamuno y Antonio Machado, se ve influida por las ideas regeneracionistas en su preocupación por la identidad del ser humano intrahistórico, que se observa en el interés del rector salmantino por dilucidar su destino como espíritu y en el deseo del poeta sevillano por recuperar su dignidad como individuo social. A la muerte de su padre, cuyo singular ingenio le había permitido inventar nuevas técnicas en el torneado de la arcilla, regresa a Guareña y dirige el negocio familiar. Después es pasante en el despacho de Victoriano Rosado Munilla en Don Benito, que se convierte en su mecenas y en el valedor de la primera edición de El miajón de los castúos (1921).

A la muerte de su padre, cuyo singular ingenio le había permitido inventar nuevas técnicas en el torneado de la arcilla, regresa a Guareña y dirige el negocio familiar. Después es pasante en el despacho de Victoriano Rosado Munilla en Don Benito, que se convierte en su mecenas y en el valedor de la primera edición de El miajón de los castúos (1921). Ideológicamente, se decanta por los planteamientos regeneracionistas de la Generación del 98. De ahí que siga la estela de la poesía regional iniciada por José María Gabriel y Galán.

Ideológicamente, se decanta por los planteamientos regeneracionistas de la Generación del 98. De ahí que siga la estela de la poesía regional iniciada por José María Gabriel y Galán.

El Realismo es la época de los grandes novelistas europeos: Stendhal, Balzac, Flaubert y Zola (Francia), Dickens (Inglaterra), Dostoievski y Tolstoi (Rusia). En España, destacan Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín, Juan Valera, José María Pereda, Vicente Blasco Ibáñez, Emilia Pardo Bazán, Pedro Antonio de Alarcón (Novela). José de Echegaray –Premio Nobel–, Adelardo López de Ayala y Manuel Tamayo y Baus (Teatro). Ramón de Campoamor (Poesía).

El Realismo es la época de los grandes novelistas europeos: Stendhal, Balzac, Flaubert y Zola (Francia), Dickens (Inglaterra), Dostoievski y Tolstoi (Rusia). En España, destacan Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín, Juan Valera, José María Pereda, Vicente Blasco Ibáñez, Emilia Pardo Bazán, Pedro Antonio de Alarcón (Novela). José de Echegaray –Premio Nobel–, Adelardo López de Ayala y Manuel Tamayo y Baus (Teatro). Ramón de Campoamor (Poesía). La poesía realista en Extremadura no se manifiesta hasta que Campoamor influye, a partir de 1870, en poetas como Adelardo López de Ayala, Felipe Cabañas, José Cascales, Arturo Gazul o Publio Hurtado. Varios poetas se inscribieron en otras tendencias realistas como la de exaltación patriótica (García de Olloqui, José Díaz Macías), la satírica (Manuel de Palacio, Adolfo Vargas Cienfuegos) o la regionalista (Gabriel y Galán, seguido más tarde por Luis Chamizo).

La poesía realista en Extremadura no se manifiesta hasta que Campoamor influye, a partir de 1870, en poetas como Adelardo López de Ayala, Felipe Cabañas, José Cascales, Arturo Gazul o Publio Hurtado. Varios poetas se inscribieron en otras tendencias realistas como la de exaltación patriótica (García de Olloqui, José Díaz Macías), la satírica (Manuel de Palacio, Adolfo Vargas Cienfuegos) o la regionalista (Gabriel y Galán, seguido más tarde por Luis Chamizo).