Poesía Romántica (1800-1850, s. XIX)

INTRODUCCIÓN

El siglo XIX comienza en el reinado de Carlos IV (1788-1808), que abdica en su hijo Fernando VII durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), presionado por Napoleón. Terminado este conflicto, Fernando VII (1814-1833) vuelve de Francia, acepta la Constitución liberal de 1812 pero, enseguida, impone un periodo de rígido absolutismo, que anula las libertades. Más tarde, la subida al trono de su hija Isabel II (1840-1868) provoca tres guerras carlistas, porque su tío Carlos le reclama el trono acogiéndose a la Ley Sálica, que prohibía gobernar a las mujeres.

El escritor romántico, que vive en este ambiente opresivo y bélico, desea la libertad e, incluso, propugna la violencia para cambiar el mundo, rechaza la razón y defiende los sentimientos, la ruptura de las normas y la inspiración. Su filosofía de vida es el Idealismo, que concibe el Arte como una manifestación de Dios y el mejor medio del que dispone el ser humano para acceder a la divinidad, a la Idea, al Espíritu original. Concibe al amor desde la pasión, porque concentra en torno a él todas sus energías y ve a la mujer como una mezcla de belleza y diablo, cuya atracción le imprime sentido a su vida y, a la vez, lo arrastra a la perdición.

El romántico es nacionalista, por esa razón exalta la Historia y las tradiciones. Ante la realidad ingrata, se evade trasladándose al pasado o a lugares lejanos y desconocidos, donde cree encontrar un mundo más armónico y libre. La postura que adopta ante su obra es subjetiva, porque la plantea desde su conciencia y ofrece una visión personal del mundo, que suele ser sincera.

El romántico es nacionalista, por esa razón exalta la Historia y las tradiciones. Ante la realidad ingrata, se evade trasladándose al pasado o a lugares lejanos y desconocidos, donde cree encontrar un mundo más armónico y libre. La postura que adopta ante su obra es subjetiva, porque la plantea desde su conciencia y ofrece una visión personal del mundo, que suele ser sincera.

El escritor romántico siente un interés demencial por los cementerios, las tormentas y la muerte como reflejo de su desequilibrio emotivo, que se observa también en la mezcla del verso y la prosa y en la alternancia de distintos metros.

Los escritores románticos más destacados son Mariano José de Larra (artículos periodísticos), José Zorrilla (leyendas), Ángel de Saavedra -Duque de Rivas- (teatro), José Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro (poetas).

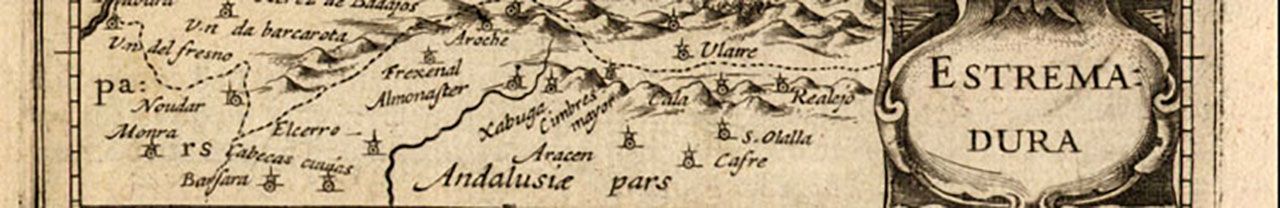

Extremadura, a comienzos del siglo XIX, sufre la Guerra de las Naranjas en la que España, comandada por el valido extremeño Manuel Godoy, arrebata Olivenza a Portugal. Durante la Guerra de la Independencia contra Napoleón, Badajoz es sitiada en tres ocasiones y se producen en su territorio numerosos enfrentamientos entre tropas francesas y aliadas. No obstante, en las Cortes de Cádiz (1810-1814) destacan los extremeños Diego Muñoz-Torrero y José María Calatrava. Más tarde, Bravo Murillo, Donoso Cortés, López de Ayala y Moreno Nieto sobresalen en la política nacional.

Durante esta época, la tierra en Extremadura está repartida en latifundios, cuyas extensas posesiones son de miembros de la Nobleza y el Clero, que suelen vivir fuera. Al final del siglo, esta injusta situación continúa a pesar de las desamortizaciones de Mendizábal (1835) y Madoz (1855), que pretendían poner tierras en manos de los campesinos. Tampoco la revolución industrial llega a Extremadura, que pierde esta oportunidad de progreso y la ocasión de salir de la miseria y el atraso.

Durante esta época, la tierra en Extremadura está repartida en latifundios, cuyas extensas posesiones son de miembros de la Nobleza y el Clero, que suelen vivir fuera. Al final del siglo, esta injusta situación continúa a pesar de las desamortizaciones de Mendizábal (1835) y Madoz (1855), que pretendían poner tierras en manos de los campesinos. Tampoco la revolución industrial llega a Extremadura, que pierde esta oportunidad de progreso y la ocasión de salir de la miseria y el atraso.

No obstante, en el siglo XIX, se crean las Sociedades Económicas de Amigos del País de Zafra, Almendralejo, Mérida, Cáceres y Azuaga. También se funda en 1816 la de Badajoz, que tiene dos cátedras de cultura (Donoso Cortés y López Prudencio), forma una extensa biblioteca y contribuye al progreso económico y cultural de la ciudad. Crea la Caja de Ahorros y Monte de Piedad para ayudar a las familias con escasos recursos económicos (también se fundan Cajas en Cáceres y Plasencia).

Además, propicia la creación de la Escuela Normal de Maestras y el Instituto de Segunda Enseñanza (el primero de la provincia). También se publican numerosos periódicos como Diario de Badajoz, Almacén patriótico, El ciudadano extremeño y Miau, en cuyas páginas se difunde el Romanticismo.

En el romanticismo extremeño, destacan José Espronceda, por su nacimiento cerca de Almendralejo, Carolina Coronado, Antonio Hurtado Valhondo y Vicente Barrantes. Otros románticos extremeños fueron Juan Justiniano, García de Olloqui, Carmen Sánchez-Solana, Publio Hurtado, Vicenta García Miranda, Leandro Jiménez y Arturo Gazul. Estos poetas presentan las características de la poesía romántica nacional, aunque se sitúan en una posición intermedia entre la pasión de Espronceda y la melancolía de Bécquer.

No obstante, la contribución más original del romanticismo extremeño al nacional son las Baladas españolas (1853) de Barrantes, por su intento de aclimatar en la literatura española un género típicamente germánico.

JOSÉ ESPRONCEDA

(Pajares de la Vega, Badajoz-, 1808 – Madrid, 1842)

José Espronceda y Delgado nació casualmente cerca de Almendralejo, por donde su familia pasaba hacia Badajoz adonde su padre, militar, había sido destinado. A los 15 años funda con otros jóvenes revolucionarios la sociedad secreta «Los numantinos» para luchar contra el absolutismo de Fernando VII y termina recluido en un internado.

Se marcha a Lisboa para unirse con los liberales exiliados, participa en París en la revolución de 1830 y en una incursión revolucionaria fallida contra España. Conoce a Teresa Mancha, a la que rapta después de casada. Cuando ella muere, Espronceda llega a la desesperación. Después obtiene un cargo diplomático en La Haya, pero muere en Madrid.

En su obra poética destaca el «Himno al sol», donde se dirige al astro rey para presentarle los anhelos y preocupaciones de su alma atormentada y denunciar la trágica impasibilidad de la naturaleza ante el dolor humano y la muerte. La “Canción del pirata» es un canto a la libertad, cuyo protagonista es un ser proscrito que se siente libre en el mar, lejos de las ataduras de las leyes terrenas. El “Canto del cosaco» invita a esta tribu aguerrida de la estepa rusa a que invada Europa y arrase su corrupta sociedad.

“La cautiva” expone el lamento de una joven musulmana, porque se encuentra prisionera de un caballero cristiano lejos de su patria. «El mendigo» es un poema donde un pordiosero presume de su libertad y de vivir a costa de la caridad de los demás, prisioneros de las normas sociales. “El reo de muerte” expone los lamentos angustiosos de un convicto, que va a ser ajusticiado. “El verdugo” critica a la sociedad, porque lo ha hecho instrumento de la aplicación de su justicia vengativa.

“La cautiva” expone el lamento de una joven musulmana, porque se encuentra prisionera de un caballero cristiano lejos de su patria. «El mendigo» es un poema donde un pordiosero presume de su libertad y de vivir a costa de la caridad de los demás, prisioneros de las normas sociales. “El reo de muerte” expone los lamentos angustiosos de un convicto, que va a ser ajusticiado. “El verdugo” critica a la sociedad, porque lo ha hecho instrumento de la aplicación de su justicia vengativa.

Sus poemas más importantes son «El estudiante de Salamanca», leyenda en verso sobre las andanzas de don Félix de Montemar, mujeriego y arrogante, que provoca la muerte de Elvira al abandonarla y mata en un duelo a su hermano don Diego. Después persigue a una mujer y termina en la mansión de los muertos, abrazado al esqueleto de esta mujer misteriosa.

Y “El diablo mundo”, que es un poema donde se lamenta de la caducidad de todo lo creado, del fracaso de las utopías humanas, de la angustia vital y de la muerte. En este poema, incluye su famoso «Canto a Teresa», una de las más sentidas elegías de la literatura española.

Espronceda, además, escribió obras de teatro (Blanca de Borbón), una novela histórica (Sancho Saldaña) y artículos literarios y políticos en periódicos y revistas. Su estilo es propio de un espíritu romántico revolucionario y exaltado, que se encuentra siempre en busca de la libertad. Esta quimera se manifiesta en los temas que trata, cuyos protagonistas son seres marginados como el pirata o prisioneros como la cautiva o exaltados como los cosacos.

Todos quieren romper cadenas y no aceptan las convenciones sociales que los aprisionan y les impide vivir sin ataduras. Esos deseos insatisfechos de libertad y de armonía en un mundo libre también se observa en la forma variada con que presenta su poesía mezclando una amplia gama de versos y de estrofas, que indican la situación límite en que se encuentra su espíritu atormentado.

A CAROLINA CORONADO (1)Dicen que tienes trece primaveras Juro a tus plantas que insensato he sido Torrentes brota de armonía el alma; Mas, ¡ay!, perdona, virginal capullo, A LA MUERTE DE TORRIJOS Y SUS COMPAÑEROS (2)Helos allí: junto a la mar bravía Ansia de patria y libertad henchía Españoles, llorad; mas vuestro llanto y los viles tiranos con espanto FRESCA, LOZANA, PURA Y OLOROSA (3)Fresca, lozana, pura y olorosa, Mas si el ardiente sol lumbre enojosa Así brilló un momento mi ventura Mas ¡ay! que el bien trocóse en amargura, CANTO A TERESA (4)¿Por qué volvéis a la memoria mía, Los años, ¡ay!, de la ilusión pasaron; ¡Pobre Teresa! ¡Al recordarte siento LA DESESPERACIÓN (5)Me gusta ver el cielo EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA (6)Era más de media noche, |

NOTAS

(1) Respuesta de Espronceda al poema “A la palma” de Carolina Coronado, que edita en 1830 en el periódico madrileño El piloto.

(2) Alabanza a José María Torrijos (1791-1831), militar español de ideas liberales, que fue fusilado en la playa de Málaga junto a otros revolucionarios.

(3) Desencanto ante la pérdida de la pasión amorosa.

(4) Hondo lamento por la muerte de la amada (tres octavas).

(5) Descripción (primeras estrofas del poema) del gusto enfermizo de los románticos por las tormentas, los cementerios y la violencia, como reflejo de su alma atormentada.

(6) Ambiente tétrico en una hora de la noche donde vagan los fantasmas y los miedos se acentúan, momento en que comienza “El estudiante de Salamanca” (vv. 1-20).

CAROLINA CORONADO

(Almendralejo, Badajoz, 1820 – Paço de Arcos, Portugal, 1911)

Carolina Coronado Romero de Tejada se traslada a los tres años con su familia a Badajoz, donde su padre es nombrado secretario de la Diputación. Desde la capital pacense, visita con frecuencia una hacienda familiar junto a la ermita de la Virgen de Bótoa, situada junto al río Gévora, un afluente del Guadiana jalonado de adelfas, que discurre por medio de un impresionante encinar. Este paraje idílico será el telón de fondo de las poesías de su primera etapa. En 1851 viaja por Europa y en París conoce a Víctor Hugo.

El romanticismo estuvo presente en su vida desde que su padre fue perseguido por sus ideas liberales. Ella misma defendió vehementemente los derechos de la mujer y protagonizó episodios del más puro romanticismo como, por ejemplo, cuando hizo votos de castidad por un amor platónico (Alberto, posiblemente un personaje imaginado). Aunque luego, en otro arrebato romántico, se casa en Gibraltar con Justo Horacio Perry, primer secretario de la embajada americana.

Se instalan en Madrid y el matrimonio mantiene una intensa vida social con diplomáticos, escritores, políticos e, incluso, con la misma Isabel II, ante la que la poeta intercede para salvar a perseguidos y ayudar a necesitados. En 1873, se traslada a Lisboa, donde desarrolla también un activa vida social. Pero se aísla en su palacio de Mitra cuando muere su marido, al que embalsama y mantiene a la vista en la capilla, obsesionada desde joven, cuando padeció catalepsia (estado aparente de muerte), con la idea de que la enterraran viva así como a sus familiares.

Carolina editó sus poemas con el título de Poesías en 1843, 1852 y 1873. Fue principalmente una poeta sensible, melancólica unas veces, apasionada otras y siempre íntima. Desde su primer poema (editado en el periódico madrileño El piloto, que dirigía el extremeño Donoso Cortés), recibe el elogio de escritores prestigiosos como José Espronceda y encuentra a un valedor en los círculos literarios de la capital, Juan E. de Hartzenbusch, que propicia su coronación como poeta romántica en el Liceo de Madrid (1848).

Carolina editó sus poemas con el título de Poesías en 1843, 1852 y 1873. Fue principalmente una poeta sensible, melancólica unas veces, apasionada otras y siempre íntima. Desde su primer poema (editado en el periódico madrileño El piloto, que dirigía el extremeño Donoso Cortés), recibe el elogio de escritores prestigiosos como José Espronceda y encuentra a un valedor en los círculos literarios de la capital, Juan E. de Hartzenbusch, que propicia su coronación como poeta romántica en el Liceo de Madrid (1848).

La primera parte de su poesía está formada por versos típicos de una joven soñadora que se fusiona en un diálogo íntimo con la naturaleza, a quien le cuenta sus anhelos y pesares sobre su necesidad de alcanzar nuevos horizontes, que le impriman sentido a su vida. Además en esta parte inicial presenta dos núcleos temáticos dedicados a la flores y a los pájaros, que tienen como fondo el cromatismo y la fragancia del paisaje extremeño en un entorno recorrido por el río Gévora.

Después deriva hacia asuntos variados. Trata el amor en los poemas dedicados a Alberto, donde cuenta su gozoso encuentro, el dolor por su ausencia y el desconsuelo ante su desaparición. La sátira en poemas contra la marginación de la mujer o la poesía de escasa calidad. La preocupación social por la injusticia o la marginación. La temática filosófica sobre el paso del tiempo o la soberbia humana y la feminista en poemas que denuncian la triste situación de la mujer y reclaman sus derechos. Su poética también presenta una gran variedad formal. (7)

EL AMOR DE LOS AMORES (8)¿Cómo te llamaré para que entiendas A ti, sin nombre para mí en la tierra, ¿Cómo sabrás que enamorada vivo Aquí estoy aguardando en una peña SIEMPRE TÚ (9)La niebla del diciembre quebrantaba El segundo diciembre se acercaba Y el diciembre tercero aparecía El cuarto arrebatado, tempestuoso, MÉRIDA (10)¡Cómo en tierra postrada La que fue celebrada Y el arco majestuoso Allá bajo la puente, De Emérita olvidada UNA CORONA, NO; DADME UNA RAMA (11)Una corona, no; dadme una rama No importa al porvenir cómo se llama Os oigo desde aquí, desde aquí os veo vuestra alma, vuestra fe, vuestro deseo. EL MARIDO VERDUGO (12)¿Teméis de esa que puebla las montañas Bullen, de humanas formas revestidos, No allá a las lides de su patria fueron Nunca el verdugo de inocente esposa Ella os dirá que a veces siente el cuello Que a veces sobre el seno trasparente Y que ¡ay! del tierno corazón llagado Así hermosura y juventud al lado Y así en humanas formas escondidos, |

NOTAS

(7) Carolina Coronado además escribió teatro (El cuadro de la esperanza, Alfonso IV de León, El divino Figueroa, Petrarca), novelas (La Sigea, La rueda de la desgracia, Jarilla), ensayos (“Anales del Tajo”) y artículos periodísticos.

(8) Exposición ardiente (vv. 1-16) del apasionado amor que siente la poeta enamorada por su imaginario amado Alberto.

(9) Declaración de la pasión amorosa sentida por el amado ausente.

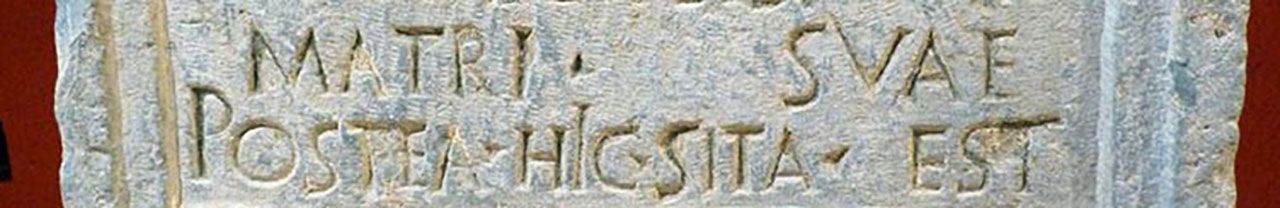

(10) Descripción elegíaca (selección) de la triste impresión que produce en la visitante el aspecto deteriorado de Mérida en el siglo XIX. [recitado en el vídeo del final]

(11) Rechazo de un homenaje que deseaban rendir a Carolina Coronado los poetas de Badajoz en 1889 por no encontrarse con fuerzas para afrontar el viaje desde Paço de Arcos (Lisboa), donde residía, hasta la capital pacense.

(12) Dura crítica contra los hombres que maltratan a sus esposas.

ANTONIO HURTADO VALHONDO

(Cáceres, 1824 – Madrid, 1878)

Estudia en el Real Colegio de Humanidades de su ciudad natal, pero no finaliza sus estudios. No obstante, fue un autodidacta que, con gran esfuerzo y perseverancia, consigue una amplia cultura basada en los clásicos. En Cáceres, publica muy joven el poema “El avaro” con influencias románticas del Duque de Rivas en el periódico El corsario, estrena dos obras de teatro en 1841 (La fortuna de ser loco y La conquista de Cáceres) y, en 1843, edita su novela El velludo.

En 1845, su mecenas Juan García Carrasco lo lleva a Madrid, donde colabora en los periódicos El heraldo y El español y en la revista El siglo pintoresco, donde publica poemas de tema extremeño (“Romancero de Hernán Cortés”, “A Mérida”), estrena dramas históricos (El anillo del rey, La maya), comedias de costumbres (La verdad en el espejo, El árbol torcido), traducciones de obras francesas de éxito (El collar de Lescot, El matrimonio secreto) y zarzuelas (Una canción de amor, La zarzuela).

También escribe artículos de crítica literaria, retratos de personajes, cuentos y cuadros de costumbres (Una broma del diablo, Una noche en el circo). A la vez gana fama de periodista y autor de novelas (Lo que se ve y lo que no se ve, Cosas del diablo).

A partir de 1899, Antonio Hurtado, un conservador que se definía amante del progreso sin olvidar los valores tradicionales, es nombrado gobernador civil de varias provincias (Albacete, Jaén, Valladolid, Valencia, Barcelona –donde muestra su humanidad ayudando personalmente a mitigar la epidemia de cólera, de la que él mismo se contagia y no logra recuperarse–), diputado en las Cortes, senador, ministro del Tribunal de Cuentas y consejero de Estado.

A partir de 1899, Antonio Hurtado, un conservador que se definía amante del progreso sin olvidar los valores tradicionales, es nombrado gobernador civil de varias provincias (Albacete, Jaén, Valladolid, Valencia, Barcelona –donde muestra su humanidad ayudando personalmente a mitigar la epidemia de cólera, de la que él mismo se contagia y no logra recuperarse–), diputado en las Cortes, senador, ministro del Tribunal de Cuentas y consejero de Estado.

Sus poemarios más destacados son Romancero de la princesa, conjunto de doce romances que narran el atentado contra Isabel II en 1852 y el nacimiento de la princesa de Asturias. Madrid dramático contiene leyendas y cuadros de costumbres del Madrid de los Austrias escritos en romance, donde aparecen Cervantes, Lope de Vega y Quevedo. Romancero de Hernán Cortés es un conjunto de veintinueve romances, que relatan las peripecias del conquistador de Méjico.

Y Cantos a la Virgen de la Montaña son canciones populares con forma de seguidillas, dedicadas a la patrona de Cáceres, que cantan varios personajes para expresar su fervor por la Virgen de la Montaña. También compuso poemas sueltos de variada temática como “Corazones y arroyos” con influencias populares y “La catarata” de tono filosófico.

Su poesía contiene características románticas como el interés por la historia pasada, que rememora en el arrojo de los conquistadores de América, en los sucesos legendarios de la Corte en los Siglos de Oro o en hechos del presente; el apasionamiento amoroso tanto religioso como pagano; el gusto por el lirismo en un ambiente onírico y mágico; la imaginación desbordante dentro de unos amplios límites; el buen manejo del idioma; las bellas metáforas e imágenes y la atracción por los recursos de la poesía tradicional y costumbrista.

Su estilo se caracteriza por su agilidad rítmica, variedad métrica, riqueza lírica y su afán moral y didáctico. Su técnica, seguidora de la romántica, emplea todos los recursos intensificadores (epítetos, interrogaciones, admiraciones, imprecaciones, deprecaciones) para manifestar una pasión vehemente. Utiliza también el verso y la prosa en la misma obra, ambienta sus temas con leyendas y sitúa la acción en la Edad Media.

LAS HADAS (13)Seis hadas bellas posaron LOS PADRES DE LA MERCED (14)Más cuidadoso que todos, LA BATALLA DE TLASCALA (15)Erguidos, como peñascos LA VIRGEN DE LA MONTAÑA (16)La Virgen que yo adoro Llévame, Virgen mía Nada importa la pena, CORAZONES Y ARROYOS (17)No te enamores, niña, Y en vano es oponerles Corazones y arroyos |

NOTAS

(13) Poema del Romancero de la princesa, donde la naturaleza se anima mágicamente durante la noche por la presencia de seis hadas, protagonistas del poema.

(14) Título de la primera leyenda de Madrid dramático, donde aparece esta descripción de Pascual Rodrigo, el protagonista.

(15) Romance del Romancero de Hernán Cortés, que describe el comienzo de la primera batalla librada en Méjico por el conquistador extremeño contra los indios aztecas.

(16) Cancioncillas (selección) que muestran la devoción popular por la Virgen de la Montaña a través de un peregrino (estrofa 1), un viajero (estrofa 2) y un labrador (estrofa 3).

(17) Poema (primeras estrofas) que avisa a una joven en trance de enamorarse sobre la imposibilidad de controlar al amor.

VICENTE BARRANTES

(Badajoz, 1829 – Pozuelo de Alarcón, Madrid, 1898)

Vicente Barrantes Moreno estudia en el Seminario de Badajoz pero, muerto su padre, tuvo que abandonarlo para trabajar en la administración militar. Comienza editando poemas en el periódico pacense El Guadiana. Después se marcha a Madrid, donde consigue un trabajo en La ilustración y, en 1853, publica sus Baladas españolas, que alcanzarían un notable éxito.

Más tarde es elegido diputado por Cáceres y, a causa de un accidente de diligencia, sufre la amputación de una pierna. Sin embargo, por esta época le surge un fuerte interés por la historia cultural de su tierra y comienza a elaborar su Catálogo de los libros que tratan de Extremadura (1865), que será el antecedente de su Aparato bibliográfico para la Historia de Extremadura (1875). También escribe el Diccionario de extremeños ilustres, que pierde antes de publicarlo. A la vez recoge numerosas canciones extremeñas de la tradición oral y realiza comentarios sobre obras de escritores extremeños.

Fue cronista oficial de Extremadura, cargo desde el que denuncia el destrozo provocado en el patrimonio artístico y monumental extremeño por la desamortización de Mendizábal. Posteriormente es destinado a Manila como gobernador civil del archipiélago filipino por su amigo Antonio Cánovas del Castillo, Ministro de Ultramar, y aprovecha para realizar estudios del teatro y del idioma filipino. Vuelto a España, continúa con este frenético ritmo de trabajo.

Barrantes es uno de los eruditos que más se han preocupado por reconstruir el pasado cultural extremeño. Aunque no realizó estudios especializados, adquiere de forma autodidacta amplios conocimientos intelectuales, que puso al servicio de su tierra, investiga y crea una extensa y variada obra. En ella destacan la sátira política Moros y cristianos (1849), la novela autobiográfica Siempre tarde (1852), la novela histórica Juan de Padilla (1855), el conjunto de relatos Narraciones extremeñas (1872-73) y la colección de biografías de personajes históricos para lecturas en las escuelas titulada Plutarco para niños (1859), que tuvo mucha aceptación y numerosas ediciones.

Barrantes es uno de los eruditos que más se han preocupado por reconstruir el pasado cultural extremeño. Aunque no realizó estudios especializados, adquiere de forma autodidacta amplios conocimientos intelectuales, que puso al servicio de su tierra, investiga y crea una extensa y variada obra. En ella destacan la sátira política Moros y cristianos (1849), la novela autobiográfica Siempre tarde (1852), la novela histórica Juan de Padilla (1855), el conjunto de relatos Narraciones extremeñas (1872-73) y la colección de biografías de personajes históricos para lecturas en las escuelas titulada Plutarco para niños (1859), que tuvo mucha aceptación y numerosas ediciones.

Sus composiciones poéticas más conocidas son las Baladas españolas, conjunto amplio de poesías lírico-narrativas, que versan sobre temas variados (cotidianos, religiosos, históricos, fantásticos), expuestos muchas veces en forma de diálogos que le imprimen un ritmo ágil, espontáneo y popular.

En su obra poética destaca también su libro de poemas Días sin sol (1875), en cuyo prólogo expone su confianza en el poder reactivador de la poesía para sacar al país de su letargo y afirma que su único objetivo debe ser la regeneración de España. Su contenido está formado por poemas políticos, sociales y patrióticos, donde el poeta vierte sus preocupaciones y esperanzas. Sus características son las propias de la poesía romántica: gusto por la historia, los lugares exóticos, los hechos legendarios, la pasión amorosa y los recursos intensificadores.

Tiene además una oda titulada “La paz”; el canto “España vencedora” donde alaba las victorias en la guerra de África; el romance “San Pedro de Alcántara” y una carta dirigida a un misionero filipino titulada “Epístola religiosa y social”.

LOCO DE AMOR (18)Mi casa no tiene puerta, Mi lecho no tiene alcoba, Soñamos y no dormimos, No hay noches en nuestros días, LA CASA DE TODOS (19)Del rico a la dura puerta A la ancha puerta del noble Del trabajo la morada La mansión de la alegría ¡Oh dicha! junto a la iglesia El mundo entero lo habita; LAS SIETE CANCIONES DEL MES DE MAYO (20)Divino mes de mayo, Y teñida de púrpura A LA HORA DE LOS SUEÑOS (21)Aprieta el trotón el paso La campana soñolienta ¿Por qué el amor es tan santo, EL CIPRÉS DEL BUEN RETIRO (22)Niñas, mis niñas galanas, torced a la izquierda mano, Ese ciprés macilento, Mis hojas lágrimas son, De sangre y llanto nací, En vano me azota el viento, |

NOTAS

(18) Balada de Baladas españolas, que describe la pasión amorosa vivida por unos amantes.

(19) Balada de Baladas españolas, donde un mendigo se lamenta de no encontrar caridad en sus semejantes, pero sí consuelo en el valor democrático de la muerte.

(20) Balada (introducción) de Baladas españolas, que contiene la exaltación de la primavera como una época que suscita el amor juvenil, en medio de un festivo ambiente campestre.

(21) Balada de Baladas españolas, que trata sobre la pasión amorosa de un amante que, en un arrebato romántico, va al cementerio de noche para visitar la tumba de su amada muerta.

(22) Balada de Baladas españolas, donde un ciprés declara haber sido testigo de los frustrados amores de la reina Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, con el conde de Villamediana, asesinado por orden del rey.

IMÁGENES

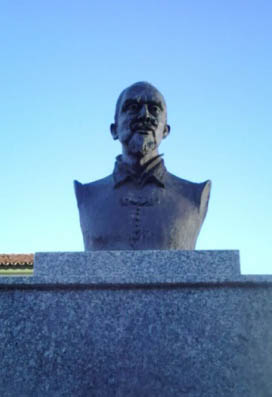

INTRODUCCIÓN: Cuadro romántico La balsa de la medusa de Géricault, pintado entre 1818 y 1819 con unas proporciones enormes: 4’91 x 7’16 y ubicado en el Museo del Louvre (París) (1ª). Retrato de Manuel Godoy realizado por Francisco de Goya en 1801 (2ª). JOSÉ DE ESPRONCEDA: Busto del poeta dentro de una ornacina en la plaza de Espronceda de Almendralejo (Badajoz). CAROLINA CORONADO: Fachada del teatro construido en 1921 con detalles modernistas, que lleva el nombre de la poeta en Almendralejo, su pueblo natal. ANTONIO HURTADO VALHONDO: Antonio Hurtado Valhondo. VICENTE BARRANTES: Vicente Barrantes.

VÍDEO POESÍA ROMÁNTICA (de Extremadura, un bello poema)

Fotografía cabecera: Detalle del monumento a Carolina Coronado en Almendralejo

En la literatura renacentista del siglo XVI se distinguen dos talantes. El reinado de Carlos I (primera parte del siglo) tiene un carácter abierto en consonancia con el nacimiento y la educación del rey en Europa. En cambio, la época de Felipe II (segunda mitad del siglo), se desenvuelve en un ambiente cerrado e intransigente, que concuerda con el origen y la formación de este rey en España.

En la literatura renacentista del siglo XVI se distinguen dos talantes. El reinado de Carlos I (primera parte del siglo) tiene un carácter abierto en consonancia con el nacimiento y la educación del rey en Europa. En cambio, la época de Felipe II (segunda mitad del siglo), se desenvuelve en un ambiente cerrado e intransigente, que concuerda con el origen y la formación de este rey en España. Extremadura, a principios del siglo XVI, sufre una fuerte emigración de artesanos y trabajadores del campo a América buscando mejores condiciones de vida ante la escasez de tierras, que estaban en mano de la Nobleza y las Órdenes Militares.

Extremadura, a principios del siglo XVI, sufre una fuerte emigración de artesanos y trabajadores del campo a América buscando mejores condiciones de vida ante la escasez de tierras, que estaban en mano de la Nobleza y las Órdenes Militares.

En palacio recibe de maestros humanistas una educación esmerada, en la que se intercalan la adquisición de conocimientos eruditos con el manejo de instrumentos musicales y el adiestramiento en las armas. Así Zapata con el tiempo alcanza el ideal de cortesano, pues fue un famoso caballero que se interesó por las Letras. Estas características personales le permiten acompañar en 1549 al príncipe en un viaje por Flandes, Italia y Alemania.

En palacio recibe de maestros humanistas una educación esmerada, en la que se intercalan la adquisición de conocimientos eruditos con el manejo de instrumentos musicales y el adiestramiento en las armas. Así Zapata con el tiempo alcanza el ideal de cortesano, pues fue un famoso caballero que se interesó por las Letras. Estas características personales le permiten acompañar en 1549 al príncipe en un viaje por Flandes, Italia y Alemania.

Comienza su formación en Sevilla, donde estudia Arte y Humanidades y obtiene fama de poeta latino. A los 25 años, es nombrado poeta laureatus en Alcalá de Henares, en cuya universidad estudia Filosofía y lenguas semíticas (hebreo y arameo). Después, en la Universidad de Salamanca, aprende Teología y lenguas clásicas (latín y griego), es profesor universitario y amigo del poeta Fray Luis de León.

Comienza su formación en Sevilla, donde estudia Arte y Humanidades y obtiene fama de poeta latino. A los 25 años, es nombrado poeta laureatus en Alcalá de Henares, en cuya universidad estudia Filosofía y lenguas semíticas (hebreo y arameo). Después, en la Universidad de Salamanca, aprende Teología y lenguas clásicas (latín y griego), es profesor universitario y amigo del poeta Fray Luis de León. Arias Montano fue uno de los humanistas más destacados e influyentes de su época por los amplios conocimientos que acumuló. Su profundidad puede apreciarse en su Historia natural (1601), en su dominio de las lenguas clásicas, semíticas, flamenco, alemán, francés, italiano y portugués, en su interesante epistolario y en que, aparte de escribir poesía en latín, elaborara con él su obra moral y filosófica (Rhetoricorum libri IV, 1569, Monumenta humanae salutis, 1571, Hymni et saecula, 1593).

Arias Montano fue uno de los humanistas más destacados e influyentes de su época por los amplios conocimientos que acumuló. Su profundidad puede apreciarse en su Historia natural (1601), en su dominio de las lenguas clásicas, semíticas, flamenco, alemán, francés, italiano y portugués, en su interesante epistolario y en que, aparte de escribir poesía en latín, elaborara con él su obra moral y filosófica (Rhetoricorum libri IV, 1569, Monumenta humanae salutis, 1571, Hymni et saecula, 1593). Aldana es un modelo de caballero del Renacimiento pues, aparte de humanista, fue también un militar que participa en numerosas acciones de guerra principalmente en Flandes, donde alcanza fama de valeroso y llega a desempeñar el cargo de consejero del Duque de Alba. Por ser un hombre de Armas y de Letras, sus contemporáneos (entre ellos Cervantes en La Galatea) lo denominaron El divino capitán.

Aldana es un modelo de caballero del Renacimiento pues, aparte de humanista, fue también un militar que participa en numerosas acciones de guerra principalmente en Flandes, donde alcanza fama de valeroso y llega a desempeñar el cargo de consejero del Duque de Alba. Por ser un hombre de Armas y de Letras, sus contemporáneos (entre ellos Cervantes en La Galatea) lo denominaron El divino capitán. Sus sonetos amorosos tiene carácter neoplatónico y gozan de una fina sensualidad. En ellos, Tirsis (Aldana) expresa la imposibilidad de alcanzar el amor verdadero, pues su amada (Elisa, Filis, Flérida o Galatea) se muestra desdeñosa o se encuentra lejos y la añora. No obstante, también los amantes suelen aparecer en un plano de igualdad que sorprende en aquella época, lo mismo que el carácter espontáneo, cálido y directo de los diálogos que establecen entre ellos de una forma natural.

Sus sonetos amorosos tiene carácter neoplatónico y gozan de una fina sensualidad. En ellos, Tirsis (Aldana) expresa la imposibilidad de alcanzar el amor verdadero, pues su amada (Elisa, Filis, Flérida o Galatea) se muestra desdeñosa o se encuentra lejos y la añora. No obstante, también los amantes suelen aparecer en un plano de igualdad que sorprende en aquella época, lo mismo que el carácter espontáneo, cálido y directo de los diálogos que establecen entre ellos de una forma natural.

En el año 476, desaparece el imperio romano de Occidente ante las invasiones bárbaras. Hispania es ocupada por suevos, vándalos, alanos y visigodos (año 494). Estos últimos forman un reino con capital en Toledo, que se mantiene hasta la invasión árabe en el año 711, cuando su último rey, don Rodrigo, es vencido en la batalla del río Guadalete (Cádiz). Sin más resistencia, los árabes invaden la Península y se imponen a los pobladores hispanos no sólo militar sino también culturalmente. En el siglo XI, los cristianos que se habían refugiado en el norte de la Península comienzan la Reconquista. Los territorios recuperados adoptan la estructura de la sociedad feudal en tres estamentos: Nobleza, Clero y Pueblo. Con el paso de los siglos adquieren importancia el Rey y la Burguesía, que cambian la configuración de la sociedad medieval. Finalmente, los reinos cristianos, que se fueron expansionando lentamente hacia el sur, terminan la Reconquista con la toma de Granada (1492) durante el reinado de los Reyes Católicos.

En el año 476, desaparece el imperio romano de Occidente ante las invasiones bárbaras. Hispania es ocupada por suevos, vándalos, alanos y visigodos (año 494). Estos últimos forman un reino con capital en Toledo, que se mantiene hasta la invasión árabe en el año 711, cuando su último rey, don Rodrigo, es vencido en la batalla del río Guadalete (Cádiz). Sin más resistencia, los árabes invaden la Península y se imponen a los pobladores hispanos no sólo militar sino también culturalmente. En el siglo XI, los cristianos que se habían refugiado en el norte de la Península comienzan la Reconquista. Los territorios recuperados adoptan la estructura de la sociedad feudal en tres estamentos: Nobleza, Clero y Pueblo. Con el paso de los siglos adquieren importancia el Rey y la Burguesía, que cambian la configuración de la sociedad medieval. Finalmente, los reinos cristianos, que se fueron expansionando lentamente hacia el sur, terminan la Reconquista con la toma de Granada (1492) durante el reinado de los Reyes Católicos. La Reconquista llega a Extremadura en el siglo XIII. Cáceres es recuperada en 1229 y Badajoz en 1230. Ante la falta de personas para repoblar los territorios conquistados, se crean las Órdenes Militares de Santiago y Alcántara. Durante los siglos XIV y XV, Extremadura padece sequías, epidemias y guerras por el trono de Castilla y de Portugal. Los nobles, ante la debilidad del Rey y la escasez de población, incrementan sus latifundios. En 1942, la reina Isabel apoya a Cristóbal Colón en el descubrimiento y la conquista de América, donde los extremeños desempeñan un papel destacado. Como consecuencia Cáceres, Trujillo, Plasencia, Jerez de los Caballeros, Zafra y Llerena experimentan una época de esplendor.

La Reconquista llega a Extremadura en el siglo XIII. Cáceres es recuperada en 1229 y Badajoz en 1230. Ante la falta de personas para repoblar los territorios conquistados, se crean las Órdenes Militares de Santiago y Alcántara. Durante los siglos XIV y XV, Extremadura padece sequías, epidemias y guerras por el trono de Castilla y de Portugal. Los nobles, ante la debilidad del Rey y la escasez de población, incrementan sus latifundios. En 1942, la reina Isabel apoya a Cristóbal Colón en el descubrimiento y la conquista de América, donde los extremeños desempeñan un papel destacado. Como consecuencia Cáceres, Trujillo, Plasencia, Jerez de los Caballeros, Zafra y Llerena experimentan una época de esplendor.

Los primeros pobladores del espacio geográfico que hoy se denomina Extremadura fueron los celtas, que se instalaron dentro de sus límites hacia el año 1000 a. C. durante la Edad de Bronce. Siglos más tarde, en el año 218 a. C., los romanos invaden la Península Ibérica y, después de vencer a los pueblos hispanos y a los cartagineses, completan su conquista en tiempos del emperador Octavio Augusto. Seguidamente inician el proceso de romanización por medio del cual unifican la Península bajo su lengua y su cultura.

Los primeros pobladores del espacio geográfico que hoy se denomina Extremadura fueron los celtas, que se instalaron dentro de sus límites hacia el año 1000 a. C. durante la Edad de Bronce. Siglos más tarde, en el año 218 a. C., los romanos invaden la Península Ibérica y, después de vencer a los pueblos hispanos y a los cartagineses, completan su conquista en tiempos del emperador Octavio Augusto. Seguidamente inician el proceso de romanización por medio del cual unifican la Península bajo su lengua y su cultura.

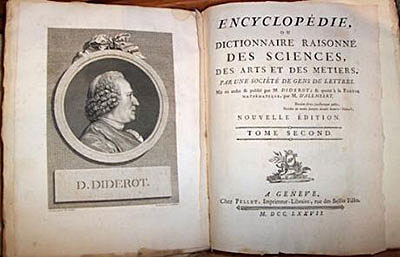

El siglo XVIII es denominado el Siglo de las Luces o de la Razón, porque en él se produce un movimiento sociocultural, la Ilustración, que revisa todos los planteamientos anteriores de forma racional y los difunde en la Enciclopedia.

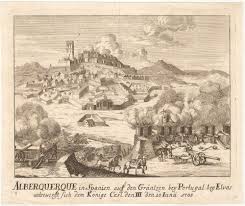

El siglo XVIII es denominado el Siglo de las Luces o de la Razón, porque en él se produce un movimiento sociocultural, la Ilustración, que revisa todos los planteamientos anteriores de forma racional y los difunde en la Enciclopedia. En Extremadura, el siglo comienza con los desastres de la Guerra de Sucesión. Portugal ocupa Valencia de Alcántara, Alburquerque y Jerez de los Caballeros, sitia dos veces Badajoz, asola la zona, provoca una época de hambre y causa un descenso de la población. La situación del campo es crítica, los campesinos necesitan tierras para cultivar y se levantan contra la Mesta, que la acapara para pastos de las ovejas.

En Extremadura, el siglo comienza con los desastres de la Guerra de Sucesión. Portugal ocupa Valencia de Alcántara, Alburquerque y Jerez de los Caballeros, sitia dos veces Badajoz, asola la zona, provoca una época de hambre y causa un descenso de la población. La situación del campo es crítica, los campesinos necesitan tierras para cultivar y se levantan contra la Mesta, que la acapara para pastos de las ovejas.

Sus Elogios poéticos (1799), dirigidos a escritores, militares, clérigos y pintores extremeños, muestran una fuerte atracción por su tierra. También compuso una colección de Epigramas (1816) con asuntos (elogios a las virtudes humanas y crítica a los vicios) y metros variados (sonetos, romances, silvas, octavas, décimas, fábulas).

Sus Elogios poéticos (1799), dirigidos a escritores, militares, clérigos y pintores extremeños, muestran una fuerte atracción por su tierra. También compuso una colección de Epigramas (1816) con asuntos (elogios a las virtudes humanas y crítica a los vicios) y metros variados (sonetos, romances, silvas, octavas, décimas, fábulas). Se marcha a Salamanca, aún adolescente, para cursar estudios universitarios. En Madrid es archivero del Duque de Alba, quien consigue que lo nombren poeta oficial de la Corte de Carlos III.

Se marcha a Salamanca, aún adolescente, para cursar estudios universitarios. En Madrid es archivero del Duque de Alba, quien consigue que lo nombren poeta oficial de la Corte de Carlos III. También compuso poesía amorosa en forma de sonetos, endechas, romances, madrigales, estancias y glosas. En estos variados poemas, se suele dirigir a Lisi, Filis o Amarilis con el nombre de Hortelio para reprocharles su indiferencia y solicitar su atención. También trata el dolor por la ausencia de la amada, la espera impasible de la muerte, la influencia de la Fortuna y los detalles autobiográficos.

También compuso poesía amorosa en forma de sonetos, endechas, romances, madrigales, estancias y glosas. En estos variados poemas, se suele dirigir a Lisi, Filis o Amarilis con el nombre de Hortelio para reprocharles su indiferencia y solicitar su atención. También trata el dolor por la ausencia de la amada, la espera impasible de la muerte, la influencia de la Fortuna y los detalles autobiográficos.

Realizó cuatro ediciones de su Poesías (1785, 1797, 1811, 1815), donde abundan los romances (“La lluvia y la tarde”), las letrillas (“A unos lindos ojos”), los sonetos (“La fuga inútil”), las endechas (“En ausencia de mis amigos”), los idilios (poemas cortos y festivos, “La corderita”) y las silvas (“Sobre mi amor”). Además escribió un drama pastoril, que obtuvo un premio nacional, titulado Las bodas de Camacho el rico con ocasión del nacimiento de los infantes gemelos, hijos del futuro Carlos IV.

Realizó cuatro ediciones de su Poesías (1785, 1797, 1811, 1815), donde abundan los romances (“La lluvia y la tarde”), las letrillas (“A unos lindos ojos”), los sonetos (“La fuga inútil”), las endechas (“En ausencia de mis amigos”), los idilios (poemas cortos y festivos, “La corderita”) y las silvas (“Sobre mi amor”). Además escribió un drama pastoril, que obtuvo un premio nacional, titulado Las bodas de Camacho el rico con ocasión del nacimiento de los infantes gemelos, hijos del futuro Carlos IV.

Es autor, además, de poemas laudatorios (a Carlos IV, a Godoy), amorosos (“A Lisi tocando el arpa”), sonetos morales (“Pequeñez de las grandezas humanas”), sátiras (“Sátira contra los vicios introducidos en la poesía castellana”, “Sátira contra los vicios de la Corte”) y composiciones filosóficas (“Discursos filosóficos sobre el hombre”). Estas composiciones no siempre aparecen firmadas con su nombre, pues suele utilizar varios seudónimos como Aminta, Filena, Floro o Silvia.

Es autor, además, de poemas laudatorios (a Carlos IV, a Godoy), amorosos (“A Lisi tocando el arpa”), sonetos morales (“Pequeñez de las grandezas humanas”), sátiras (“Sátira contra los vicios introducidos en la poesía castellana”, “Sátira contra los vicios de la Corte”) y composiciones filosóficas (“Discursos filosóficos sobre el hombre”). Estas composiciones no siempre aparecen firmadas con su nombre, pues suele utilizar varios seudónimos como Aminta, Filena, Floro o Silvia.